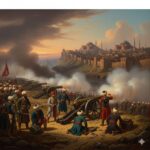

1571年10月7日、スペインを始めとする西欧の「神聖同盟」の連合艦隊が、オスマン・トルコの艦隊を壊滅させたレパントの海戦を、神聖同盟側の視点で描く。

最初に『スペインを始めとする』としたが、神聖同盟側の主だった参加者はスペイン・ヴェネツィア・ローマ教皇である。山川の世界史小辞典にはこうある。

1571年スペイン,ローマ教皇,ヴェネツィアの連合艦隊がオスマン帝国艦隊をギリシアのコリント湾内で破った海戦。

これはオスマン帝国がキリスト教徒から被った最初の大敗であったが,東地中海の支配権を揺るがすことはなかった。

他方スペインはその威信を高め,同国の極盛期を迎えた。

このうちもっとも国益を懸けなければならなかったのは、トルコとの通商関係が深い、イタリアの都市国家ヴェネツィアだった。だからこそ、塩野七生が筆を執ったわけだ。

あらすじ

東地中海の大陸を制覇したオスマン・トルコは、ロードスを陥とし、次第にヴェネツィアの勢力圏下のエーゲ海に触手を伸ばしていく。

1570年には、キプロス島の「返還」をヴェネツィアに要求。ヴェネツィアがこれを拒否すると大軍でキプロスの都市ファマグスタを包囲し、力ずくで我が物にしようとする。

しかし、たかが一都市国家にすぎないヴェネツィアが、一国でオスマン・トルコと事を構えられるはずがなかった。

ヴェネツィアは、反宗教改革の旗手がローマ教皇である時流に巧みに乗り、対トルコ戦を十字軍化することで、教皇を介して西欧の大国、とりわけスペインを引っ張り出すことに望みを賭ける。

とはいえ、もともとヴェネツィアと利益が相反するスペインとの共闘は、成立させることはもちろん、仮に成立したとして継続させることも針に糸を通すような難事だった。

感想

身につまされるヴェネツィアの立場

- 狭くとも広範囲に分布する領土

- 海運による他国との交易を存立基盤とする

- 海を隔てて接する異質な大国に経済や食糧を依存し、その大国の圧力が次第に強まる

- 規模の小ささゆえに一国では大国に対抗できない

これは本書で当時のヴェネツィアが置かれている立場の一端であるが、まるで現代の日本を見ているかのようだ。

そのヴェネツィアが、地力を涵養しつつ時流を見極め、権威を活用し、大国を味方につけ、オスマン・トルコと事を構えていったプロセスは、現代を生きる私たちへの示唆に富んでいる。

戦闘に勝って戦争に負けた

レパントの海戦は、神聖同盟の圧勝に終わったことは有名だ。

しかし、烏合の衆が宗教の名のもとに結束するシーンに始まり、巧みな操船や、船上の白兵戦、そして将官の劇的な最期と、息の詰まる展開が連続する。

史実は圧勝として記録されているけれども、実は神聖同盟は紙一重の差で辛くも勝ちを掴んだのではないかと思わされるほどである。

生き生きとした筆致で描かれる戦闘シーンは、塩野作品ならではの醍醐味だ。

さて、山川の辞典にある通り、レパントの海戦は、オスマン・トルコが既に確立した覇権を揺るがすには至らなかった。それはなぜかを、「レパント後」にもスポットライトを当て、丁寧に紐解いてくれる。

一言で言えば、「コンスタンティノープルの陥落」からずっと続いてきた西ヨーロッパ世界の烏合の衆ぶりに尽きる。嗚呼勝ち続けることの難しさかな。

気になるバルバリーゴとフローラの結末は?

最後に忘れてはならないのは、レパントの海戦を前に任地からヴェネツィアに呼び戻されたバルバリーゴとフローラの不倫の行方。塩野七生自身が「男たちの物語」と言った海戦記に彩りを与えている。

この結末は、読者自ら確認されたい。

こんな人にオススメ

- 『コンスタンティノープルの陥落』など、塩野七生の歴史小説が好き

- 海戦や大規模な戦闘の描写、戦略・戦術に興味あり

- 多様なメンバーをまとめるリーダーシップに関心のあるビジネスパーソン

塩野七生ファンで電子書籍がいいという人は、「コンスタンティノープルの陥落」「ロードス島攻防記」「レパントの海戦」をセットにした「海戦三部作」がオススメ。

コメント